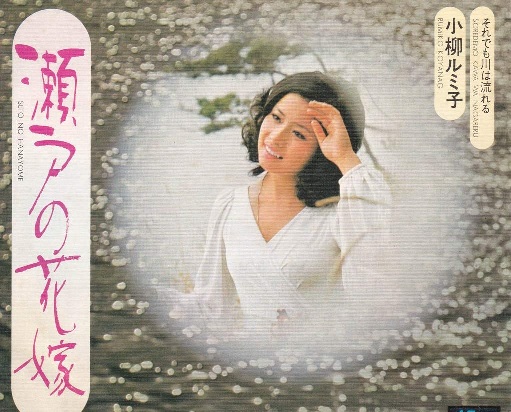

昭和47年(1972)とクレジットには出ている。小柳ルリ子さんの

「瀬戸の花嫁」は時代を超えて令和の今となっても薄っすらと新鮮ささえ

感じる。当時の小柳さんの声がYouTubeで聴けるが、それはもう顕著だ。

「瀬戸の花嫁」小柳ルリ子さん YOUTUBE

昭和歌謡「瀬戸の花嫁」は誰もが知る名曲だが、これまで小柳さんをもって

して「歌謡曲」としての評価は各所で存分に行われてきた。で、私が注目して

いるのはこの曲の「造り」の処。作曲は平尾昌晃さん。作詞は山上路夫さん。

両名ともその道の大ベテランである。今回は作曲の事でコード進行や音階の

並びを細かく記すことはしない。ここでは「詞」に注目したい。しかも

冒頭の一節に。

詳細な詞は著作権も絡むのでブログには載せられないが、かいつまんで

ポイントを見ると。。。

「瀬戸は日暮れて夕波小波~」・・・瀬戸内海が夕方になると波が穏やかに

なり、その時を狙って渡し船のような小舟で彼の島へ嫁いで行く、という

出だし。実際夕方に小波になるのか!? 夕方に嫁入りすんのか!? 等、

いろいろ疑問は残るものの、曲は冒頭、歌い出しが命。ココで引き付け

られなければ続きは聴いてもらえません。

「せ。と。は。」「ひ。ぐ。れ。て。」という平尾さんの食いつきの良いメロに

「タン・タン・タン~」という誰もが知ってる地名「瀬戸」を当て、嫁入り

直前の花嫁の微細な心理の物語を瀬戸の波の揺れに反映して描いてます。

ココがうまい!

この歌い出しから聴き手はあっさり嫁ぐお嫁さんの気持ちを察します。そして

不安もある中「がんばるの!」という嫁さんの気持ちの動向がBメロ・Cメロに

沿って進むにつれ、「がんばれよ~」という他人事じゃないような心理になって

行きます。「詞」なんですけど「物語」若しくは「お話・ストーリー」に

なっているんですね。良い「詞」は「詩」にはならず「物語化」する典型です。

この展開に視聴者の心は懐かしさやホロっとする感情が芽生え、忘れられない

曲になってしまうんでしょう。

「瀬戸の花嫁」は他にも「ウマっ!」っていうポイントが多々ある曲ですが

私の1番気になった「ゥンまっ!Point」を勝手に書いてみました。

古かろうが新しかろうが、スゴイ曲はスゴイですよね。

コメント